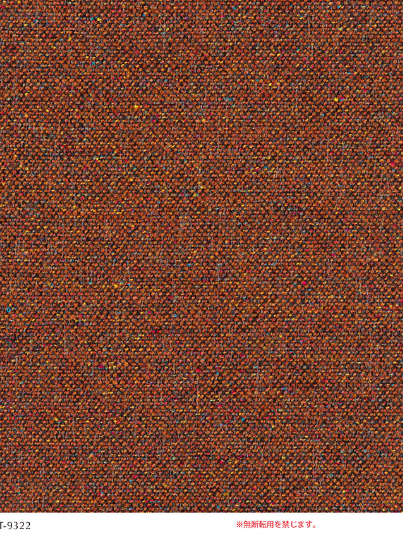

マレンコ Marenco

椅子張りテキスタイルに関わったのは、社会人になってから。 そんな専門分野であることも知らないですし、全てにおいて素人。 当然、普通の織物も素人です。 いったい、何が良い織物なのか、価格はどう決められるのか、価値観すら分かりませんでした。

駆け出しのころは、その製法、製造の難しさなどが分からないと、そのテキスタイルの価値は判りにくい。 その中でも、マレンコの様な素朴な商品の価格が高い理由も判りませんでした。 マレンコを見ると、ものの価値が判らなかった時代を反省を込めて思いだします。

一本の糸に、多くの色を混ぜるというのは、ワタの段階で、何色にも染め分けをしているということ。 それら多色のワタを混ぜ、偶然出てきた糸の色を活かし、撚糸をして強度を加え、織物のテクスチャー(組織)で、混ざった色合いを活かしていきます。 ワタに色々な色を付けるというのは、大変なことで、沢山の綿の山を小ロットで染め分けしないと、混ぜる工程にすすめません。 ワタで染めてから、混ぜて糸にするのをトップ染めと言って、管理もコストも大変です。 ”この商品はトップでやってる”というと、同僚や先輩に、少し誇れた記憶があります。 マレンコは、このトップ染めしたアクリルワタと、ポリエステル綿を混ぜています。 それで上代4900円設定してるのですが、当時よりも安い。 デフレという意味ではなく、他の目的で生産が多い色のついたワタを利用したことで、達成しています。

小中校と、デザインや美術には興味がないながらも、画家である母の影響で、幼児の頃から油絵を描いていたりした分、デザイン性能や色の性能による価値が判った分、今思えば助けられてきました。 今も、博物館、美術館、作家さんの展示会には足を延ばして、美眼を鍛えています。 レザー商品の中には、伊藤若冲の作品をみて編みだしたプリント方法などもあります。 本物ではないのに、”真&実”を感じることが出来る手法で、研究を重ね続けていますが、今のところ、この手法を越えるプリント方法は編みだせていません。

マレンコのA3のプレゼンバージョンのデジタルカタログは此方へ

https://www.sincol-group.jp/digitalcatalog/textile2023-2/#page78

マレンコのB5のサンプルバーションのデジタルカタログは此方へ

https://www.sincol-group.jp/digitalcatalog/textile2023-3/#page322

コメント